オフィシャルブログ

日本国内のリサイクルの現状

株式会社共ショウでは、プラスチック材料を多く取り扱っており、その多くが化石燃料由来であることから、環境負荷の認識を社内外で深める取り組みを進めています。2025年の社内セミナーでは、プラスチックリサイクルの最新動向をテーマに掲げ、従業員への啓発を図っています。本記事では、その一部をブログでもご紹介します。

プラスチックの有効利用率はこの20年で倍増

一般社団法人プラスチック循環利用協会によると、2022年の国内プラスチック生産量は951万トン、廃プラスチックとして計上されたのは823万トンでした。そのうち717万トンがリサイクルに回され、有効利用率は87%に達しています。

2000年当時の有効利用率は46%にとどまっていましたが、この20年余りで倍近くに伸びています(なお、2015年以降は統計基準が一部変更されています)。

サーマルリサイクルが中心となる背景

現在、日本の廃プラスチック有効利用の約7割はサーマルリサイクルによって占められています。これは廃プラスチックを燃焼させ、発電・ボイラー・固形燃料化などに活用する方法です。本来は再び製品に戻す「マテリアルリサイクル」が望ましいものの、以下の要因によりサーマルリサイクルが中心となっています。

-

1990年代後半~2000年代にかけて、ダイオキシン対策や廃棄物処理法改正を背景に、高効率焼却炉やごみ発電設備、固形燃料化施設(RPF/SRF)が全国に整備され、廃プラスチックをエネルギーとして活用できるインフラが一気に整った。

-

容器包装リサイクル法に基づく分別回収が進んでも、家庭・事業系ごみには異素材や汚れを含むプラスチックが多く、マテリアルリサイクルが困難であったため、代替としてエネルギー回収が進んだ。

-

最終処分場の逼迫回避、輸出規制強化による国内処理シフト、統計上「有効利用」として扱われる定義の違いなど、政策的にもサーマルリサイクルが優遇されてきた。

こうした背景から、国内では今後もしばらくサーマルリサイクルの活用が続くと考えられます。

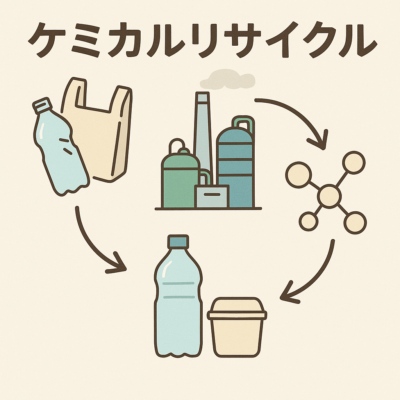

ケミカルリサイクルへの期待

一方で、プラスチックを分子レベルまで分解し、元の原料や化学品に戻して再利用する「ケミカルリサイクル」への期待も高まっています。この方法は、汚れや混合物を含む廃プラスチックでも処理でき、ほぼ新品同等の品質が得られる点が大きな特徴です。

日本ではすでに、PETボトルのモノマー化や廃プラスチックのガス化(水素・合成ガスへの変換)などが実用化されており、資源循環やCO₂削減に貢献する技術として注目されています。ただし、設備投資やエネルギーコストが大きく、商業化できているのは限られた分野にとどまっているのが現状です。今後は技術革新や回収体制の整備が普及の鍵になると見られます。